| 燃料电池是全世界公认的未来最佳车载能源,然而大功率应用场景下用氢效率的不足明显制约了其在轨道交通领域大规模产业化的进程。为此,兰州交通大学自动化与电气工程学院研究人员高锋阳、高翾宇、张浩然等在2023年第21期《电工技术学报》上撰文,以实现混合动力系统功率分配兼具全局性和瞬时性能最优和提升燃料经济性为核心目标,提出了一种适用于氢燃料电池有轨电车混合动力系统的能量管理策略。

研究背景

大力发展资源节约型、环境友好型的城市轨道交通车辆,缓解汽车带给城市地面公共交通的拥堵、环境污染等压力,已成为实现城市双碳愿景的必由之路。

氢燃料电池是实现氢能转换为电能利用的关键载体,相较于传统燃煤发电具有绿色节能、高能量转换率以及噪声小等突出优点,同时结合超级电容/锂电池混合储能系统所具备的高效制动能量回收的优势,构建现代有轨电车的新型牵引供电制式,能够使动力系统兼具高功率密度和高能量密度优势的同时,实现真正意义上的零碳排放,已逐渐成为新时代轨道电车无接触网受流的理想方案。

论文所解决的问题及意义

针对传统庞特里亚金极小值原理在应用到城市轨道交通运行工况中燃料电池混合动力有轨电车的能量管理时,由于需要已知未来工况条件,存在实时性与工况适应性差的问题,提出一种全局优化与实时工况构建相结合的应对策略。

首先依据极小值原理推导混动系统运行总氢耗量最小化目标函数,离线求解全局最优燃料电池参考功率。其次根据电车运行特性划分行驶模式,并基于马尔科夫链分别构建对应的状态转移概率矩阵,以在线更新瞬时最优的功率分配,进而提升混合动力系统应对高功率负载突变鲁棒性,有效降低燃料电池启停次数,以及实现全局和实时最优功率分配。为进一步工程化装车运行验证和示范运营奠定基础。

论文方法及创新点

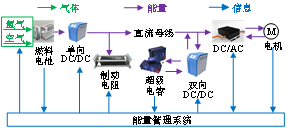

基于SIMPOWERSYSTEM平台搭建主动式拓扑结构,如图1所示。考虑到燃料电池无法回收制动能量以及超级电容的“削峰填谷”等能量流与信息流特性,分别采用单向和双向变流器将主动力源和储能系统连接到直流母线上。能量管理控制器调控各变换器的开关状态使三者匹配工作。与此同时采用三相可编程负载模拟行驶工况进行在线运行验证。

图1 有轨电车复合供电系统仿真平台

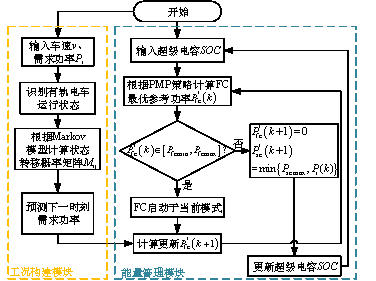

传统PMP作为一种基于全局优化的经典策略,在应用到轨道交通电车时,高功率负载突变会致使能量管理系统无法及时跟踪电车运行状态进行调整,存在实时性与工况适应性差的缺陷。与此同时燃料电池作为主动力源,启动和停止过于频繁会直接影响其使用寿命。因此引入基于电车运行状态识别的需求功率预测,在减少燃料电池启停次数的同时尽可能提升其工作效率,整体策略流程如图2所示。

图2 所提策略流程

首先,基于极小值原理,以氢耗量最小为目标,在保证负载需求与避免超级电容SOC大范围波动的约束下,求取燃料电池全局最优参考输出功率;其次,将电车运行过程划分为怠速牵引、加速启动、稳速行驶、减速制动和再生制动五种模式,并分别根据各自运行特性构建状态转移概率矩阵,进而以燃料电池效率为判据确定工作模式并更新瞬时最优功率,旨在兼顾能量管理策略的工况适应性与燃料电池的工程适用性。

结论

1)克服了以传统极小值原理为代表的全局优化策略实时性与工况适应性差的缺陷,使混动系统功率分配兼具瞬时与全局最优特性。

2)引入基于电车运行状态识别的需求功率预测并划分燃料电池工作模式,提升了能量管理策略的工况适应性,同时避免了燃料电池的频繁启停。

3)所提策略相较于传统极小值原理和ECMS策略,氢气消耗量在典型工况下分别降低了9.6%和16.8%;在非典型工况下分别降低了4.9%和11.3%,系统整体能量利用效率分别提升至了86.2%和82.5%,同时超级电容SOC波动范围在两种工况下均有显著改善。

团队介绍

高锋阳,博士生导师,教授级高工;主要从事轨道交通混合动力系统、大功率电源以及新型电机系统研究。主持获得省部级科技进步二等奖、三等奖各一项。曾参加国家“九五”大科学工程—HIFFL-CSR电源系统工程建设,主持完成包括国家自然科学基金、国家重点研发计划任务等纵、横向课题20余项。获发明专利授权3件;第一作者或通讯作者发表SCI、EI论文30余篇。

高翾宇,硕士研究生,现就职于滨州市滨城区供电公司。曾参与研究国家重点研发计划、甘肃省重点研发计划项目,近2年发表SCI、中文EI论文3篇。

本工作成果发表在2023年第21期《电工技术学报》,论文标题为“全局与瞬时特性兼优的燃料电池有轨电车能量管理策略”。本课题得到中车“十四五”科技重大专项计划和国家重点研发计划 的支持。

#大国科技在百度#

|